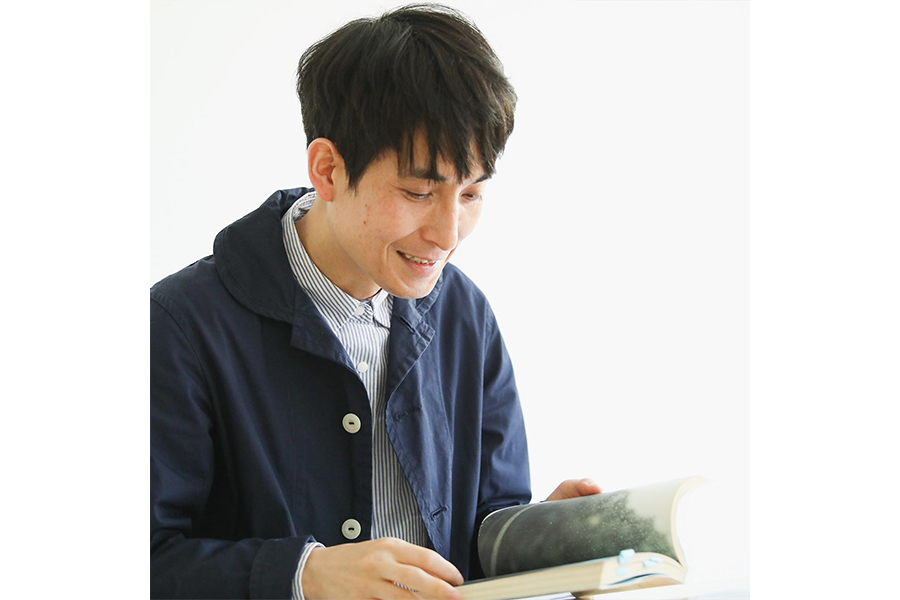

番組の企画で4ヶ国語を覚え、気象予報士の資格を取得し、漫画家としての顔を持つ多才なお笑い芸人・矢部太郎さん。勤勉な矢部さんが考える「学びの秘訣」とは?

※2021年6月14日に公開した特設コンテンツ「学びの秘訣」記事を再掲載しています。内容は全て初回公開当時の情報です。

矢部太郎(やべたろう)|東京都出身、1977年生まれのお笑い芸人。2017年に発売した漫画『大家さんと僕』がヒットし、漫画家・イラストレーターとしても活動するように。気象予報士の資格も持つ。NHK出版では、NHK趣味どきっ!「こんな一冊に出会いたい 本の道しるべ」テキストに登場。挿絵を担当した『星の王子さま』(ポプラ社)、漫画『ぼくのお父さん』(新潮社)も発売中。

聞き手……NHK出版

今回は漫画・イラストにまつわるもの、語学にまつわるもの、天気にまつわるものという3つの私物を持ってきていただきました。まずは、漫画・イラストについてのお話を聞かせてください。そもそも漫画やイラストは、普段から描かれていたんですか?

本格的にお仕事として描くようになったのは、『大家さんと僕』の連載がはじまった2016年からですが、絵を描くことは昔から好きでした。落書きを描いてたら、先輩にイベントに使うチラシの絵を頼まれたり、ネタで使うフリップの絵を頼まれたりとか、そういうのはありましたね。

もっとさかのぼると、自分の父親が絵を描く仕事をしていて、仕事している姿もそうですし、絵を描く道具も家にいっぱいあったから、その影響は大きいかな。

ということは、漫画の連載がはじまる前から、矢部さんは絵と触れる機会が多かったんですね。

漫画はもちろん好きで読んでましたし、展覧会も興味があるものや父に勧められたものには行ってました。なので興味ないことはなかったんですけど、漫画を描くようになってからのほうが意識的に見る機会が増えましたね。

連載をはじめてから絵を描くことがすごく好きになって「どういう絵があるんだろう」「どういう風に描いてるんだろう」って知りたくなって……。あと、漫画以外の本の挿絵とか表紙の装画のお仕事をいただくようになったんですけど、色の使い方含めて分かっていなかったことが多かったんで、勉強しなくてはと思ったのも大きい気がします。

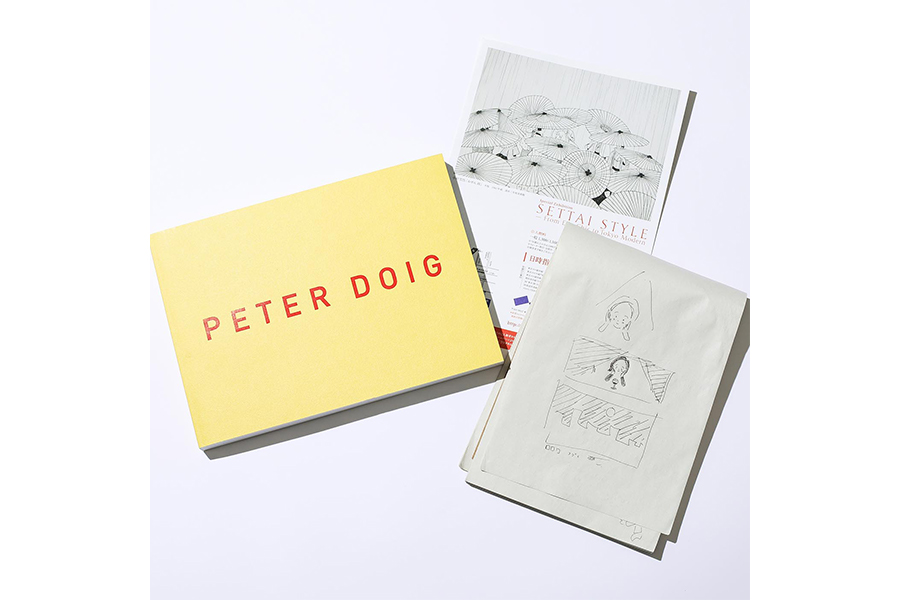

今回持ってきていただいた画集や美術展のチラシも、その延長にあるのでしょうか?

そうですね。右上は、小村雪岱(こむら せったい)の展覧会のパンフレットです。小村雪岱は挿絵画家としてたくさんの作品を残した著名な方です。構図が斬新で、シンプルだけどシーンを捉えていて、白と黒の構成だけどすごくモダンなんです。

連続テレビ小説『おちょやん』の感想をイラストで表現するWeb連載をさせてもらってたんですが、小村雪岱は時代的にもリンクしていたので、参考にさせてもらうこともありました。

左の画集は、スコットランドの画家ピーター・ドイグのもの。現実のことを描いているようで現実のどこでもないような絵になっているという、独特な作風が魅力で、いつかこういうのを漫画でも描きたいなと思っています。

すてきですね!ほかにも参考になった作品などはありますか?

作品ではないんですが、漫画家の方と対談した時がいちばん勉強になりましたね。はるな檸檬さんと対談した時なんですが、どういう風に色を塗ったらいいか聞いちゃいました(笑)。で、イラストに色を塗るときは色を3色4色くらいに絞ると良いと教えてもらって、それからはるなさんの漫画を見て勉強しました。

シンプルな線で漫画を描かれている『きょうの猫村さん』で知られるほしよりこさんにも、影響を受けていると思います。

漫画やイラストを描かれていて、描き進められなくなったときはどうしているんですか?

絵を描くところは作業なのであまり困らないのですが、ネームやアイデア出しの際に筆が止まることはあります。そういう時は外に出て場所を変えたり、あとは途中まで描いたものを友人などに見せて感想をもらったりします。iPadで描いているので途中で送ることも簡単にできるので、LINEとかを使って送るんです。

僕の友達の中で2人くらい、どんなものを送っても最高ですって言ってくれる人がいて(笑)。彼らの言葉にモチベーションをあげてもらうこともあります。あとは楽屋とかでさりげなく仕事していると、先輩が「何描いてんねん」って声掛けてくれるんです。「ここ悩んでるんですけど」って言うと、「こういうのどうや」ってアドバイスくれるので、それをすぐ取り入れてますね(笑)。

楽屋は天才のみなさんがいらっしゃる場なので、ヒントをもらう場として最適なんです。

他の方にはなかなかマネできない特権ですね(笑)。矢部さんは専業の漫画家さんではないですが、絵を描き続けられている理由はなんだと思いますか?やっぱり読者の存在が大きいのでしょうか?

結果的に誰かのためになっているかもしれないですが、やっぱり自分が楽しいからというのが大きいですね。結果が出たときはもちろん嬉しいけど、過程が楽しくないと続かないんですよ。

例えば、絵の実力を上げるために模写するんですが、それも完璧じゃなくて良いんです。模写することが楽しいし、模写する時間が楽しい。小さい時に父とお絵描きとか工作をしてたときも過程が楽しかったですし、そう思えることが強みだなと思います。

素敵な理由ですね、ありがとうございます!では、続いては語学についてお話を聞かせてください。以前、NHKの中国語講座に出演いただいてましたが、今も勉強は続けていらっしゃるんですか?

テレビ講座に出演する機会をいただいてスタート地点に立てたんですが、今でも少しずつ、語学力を維持していきたいと思って続けています。

漫画が台湾で出版されたりしたこともあって、今後イベントとかで行ける機会が出てきたときに喋れたら良いなというのもモチベーションになってます。台湾の本屋さんに行ってみたいなという気持ちも、やる気を後押ししてくれていますね。

「行ってみたい」「やってみたい」という気持ちは学びのモチベーションに直結しますよね。

そうだと思います。行ってみたいとか、あとはいずれ住んでみたいなっていうゆるやかな気持ちもあります。今は仕事がどこでもできる環境なので、海外に住んだらそこでの生活を漫画の作品にもできそうだし。そういう意味でも、言語としては中国語・フランス語・英語を勉強しています。

今回持ってきていただいた本ですね。それぞれ説明してもらっても良いですか?

左下の中国語の本は、中国語講座の先生に頂いたものです。知っている中国の方が実際に言ってるなって思える言葉が並んでいるのが面白いです。

右上の英語の本は、シンプルに単語量が多いので選びました。右下のフランス語の本は、タイトルの「わかりやすいにもホドがある」って言葉に惹かれて(笑)。きっと簡単なんだろうなって(笑)。

矢部さん流の勉強の仕方を教えてもらえますか?

僕は参考書での勉強がベースですね。中国語は交流ある中国の方と喋ったりもしますけど、家でやるっていうのが自分には合っている気がします。電波少年の企画で4ヶ国語覚えなきゃいけない時もそうだったので。(編集部注:日本テレビ系列「進ぬ!電波少年」で、世界各地の言葉を学んで現地の方を笑わせる企画に出演)

その時に学んだのが、こうしたいっていう目的を決めて、そのために必要な単語・フレーズだけ覚えるっていう方法です。中国語講座の先生も、戦略を立ててそのために勉強するっていう先生で、自分の考え方に近いなと思いました。

そんなかたちで、まずは興味あるところだけ学ぶようにしています。日常会話で使わない言葉もしっかり覚えながら参考書を全部やろうとするとしんどい。僕の中では、うまく楽するっていうことも大事にしています。旅行するからここだけは覚えよう、でいいと思うんです。

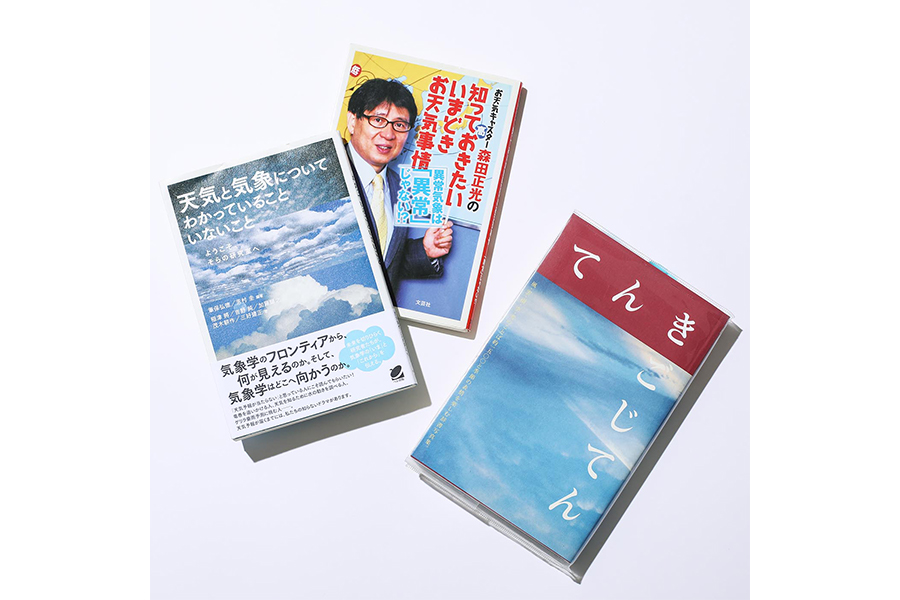

強弱をつけること、大事ですね。では最後にこの天気にまつわるものについてお聞かせください。2007年に気象予報士の資格を取られたあとも勉強は続けられているんですね。

勉強ってわけじゃないですけど、天気って毎年新しいことが起きたり変化があるので、そのあたりの知識もないと気象予報士とは言えないなと思って。

資格を取ったあと、天気にまつわるお仕事を頂いたんですが、日本の二十四節気とかそういう知識も必要だったんです。なので、天気に関係する文化について書かれている本も読むようにしていました。

ここにあるものだと、森田さんの本はコラム的な内容です。春の花粉症の労働損失は年間いくらとか、天気と視聴者をつなぐものとして、みんなが興味を持ちやすい内容で勉強になりましたね。

右下の本は天気にまつわる言葉に特化した辞典です。天気の言葉なんですが、すごく情緒もあって面白いんですよ。例えば「盗人雨」って言葉があって、意味は音もなく静かに降る雨を指すらしいです。良い表現ですよね。こういうのを知ると天気のことが身近に感じられますよね。

試験に至るまでも、合格してからも、勉強を続けられたのはなぜだと思いますか?

やっぱり興味があるっていうのが強かったかなと思います。

雲が小さい頃からずっと好きだったんですよ。雲の動きって同じじゃないな、なんで雲ってできるんだろうか、なんで雲には色々種類があるんだろうとか。勉強してくことでその疑問が解決していって、そこが興味を持てたいちばんのポイントですね。

気象予報士の資格を取ったら仕事の幅が広がるんじゃないかっていう思いも最初はあったんですけど、今も続けられているのは好きになったからだと思います。天気について学ぶことが楽しい、知りたい。ちょっと詳しくなると面白くなるってありますよね? それに近いかもしれないです。

あと天気は日々の暮らしと隣り合わせだから、気持ちが途切れない。異常気象とかあるとついつい調べちゃいますね。この異常気象、何年前にもあったなとか。

いまお聞きしただけでも、矢部さんは本当に学びを楽しまれていますね!そんな矢部さんにとっての「学びの秘訣」ってなんだと思われますか?

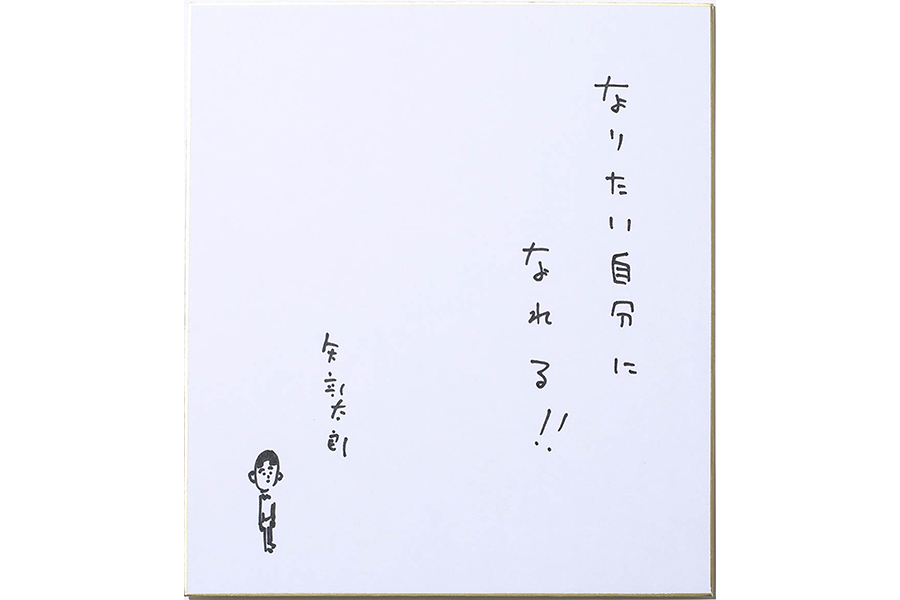

そうですね……。学ぶことで「なりたい自分になれる」かな。それがすごく大きい気がしますね。

電波少年に出演させてもらった時に、4ヶ国語を覚えて、その覚えた言葉でネタをして笑わせなきゃいけなかったんですけど、実際に現地の人が笑ってくれたんですよ。その成功体験がすごく心に残っていて。勉強すると変われるんだって気づきにつながっていったんです。そこから気象予報士もできたら良いなとか、漫画も描けたら良いなとか……。

例えば本を買って学ぶことはそんなにお金もかからないし、何歳でも誰でもできますよね。入口は本でも何でも、なりたい自分をイメージするところから始められたら、楽しく続けられるんじゃないかなと思います!

矢部太郎さんの 【学びの秘訣】

◆初出:NHK出版 学びの秘訣(2021年6月14日)

STAFF

Photo : Masataka Nakada

Text&Edit : Shun Inoue