大人気の『ラジオ英会話』や、『大西泰斗の英会話☆定番レシピ』の講師として活躍される大西泰斗さん。英語表現はもちろん、さまざまな会話の切り口で視聴者や読者の心をつかむ秘密は、日頃の知識のアップデート方法にありそうです。大西先生の「学び」についてのインタビュー後編です。

※2021年10月20日に公開した特設コンテンツ「学びの秘訣」を再掲載しています。内容・情報は全て初回公開当時のものです。

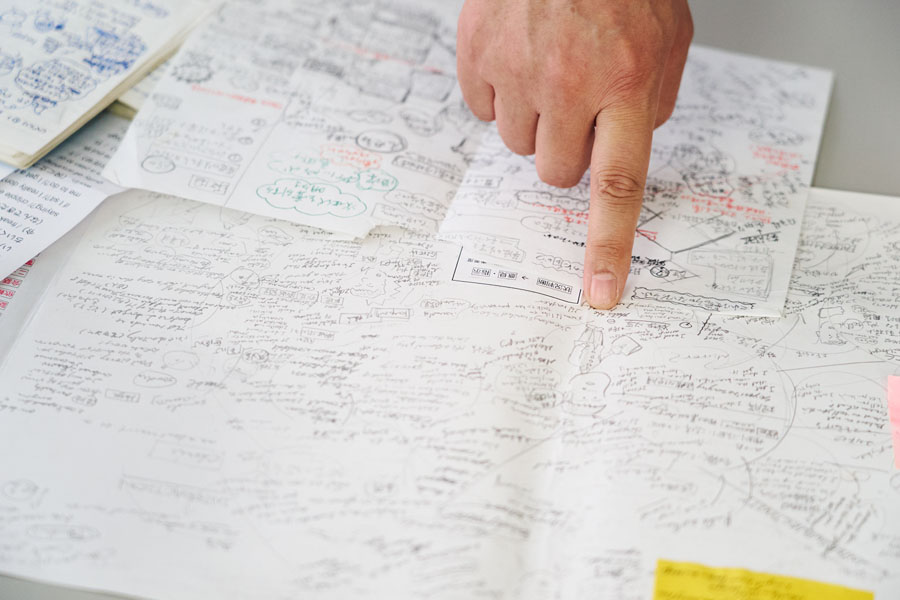

頭の中を“一枚の紙”で整理する

——大西先生の「学び」の中で、何かこれは続けている、といったものはありますか?

何かまとまった仕事をしようとするとき、いつもイメージマップをつくるということはやっています。今日持ってきたのは「ラジオ英会話」の1年分の番組講座とテキストの内容です。

もともとは高校時代、世界史で世界各国の歴史を年代別に輪切りにしたものが欲しくて、ノートに書き出したのが始まりです。国や地域、民族などのいろいろなつながりや、教科書の記述の濃淡など、いろいろなことがわかりました。

——すごい! このシートはどのように書いているのですか?

最初にプロジェクトの中心を文字やイラストで描いて、達成するための大きなブロックを書き出します。プロジェクトの内容によっても変わりますけれど、だいたい5つくらいの大枠を円で書いて、そこからさらに派生する事柄を書き出していきます。

今回だと、中心にはテキストの担当編集のKさんがいるわけですが。書いていて楽しくなるような絵を入れるのが常です。ブロックがまったく異なるものでも、性質が同じだったり、分岐した先のもの同士がつながったりするケースがあって、パソコンソフトだとうまく表現できないのです。結局紙に手書きする方法に落ち着きました。手書きは筆圧などいろいろなニュアンスが表現できますしね。

——シートができたあとはどうされるんですか?

ずっと眺めてます(笑)。番組の企画が決まると、実際の作業が始まる前にまずこのシートづくりを始めて、完成したあとは1日ずっと眺めていました。お酒とか飲みながら。すると、ここはもうちょっと詳しく説明できるかもしれないとか、ここをつなげたらわかりやすくなるかもといったアイデアが湧いてきます。

今、久しぶりに見返してみると、ここは文例を足しといたほうがよかったかもとか、あの解説、今ならもっとうまく言えるなあとか、そういったことも浮かびますよ。

——私たちもこうしたものを活用して、学習したほうがよいのでしょうか?

英語を習得するためにつくるのはおすすめしません。僕は仕事として英語を解説するため、必要に迫られてつくっているので、むしろこのシートから生まれた番組やテキストを活用いただいたほうが間違いなく効率がいいです(笑)。でも、何かの企画やプロジェクトを考えないといけないような場合は、こういったシートを書いてみると情報を整理したり、アイデアをうまく組み立てたりするのに役立つと思います。

会話は口で覚えるのが鉄則

——書くことで明確になったり、記憶できたりということもありますね。

そうですね。でも、手を動かすことだけが重要なのでなく、目的に合わせて体を動かすことが大切です。英会話で言えば大切なのは「口」でしょうか。口が覚えているということがよくあります。英語で会話しているとき、頭を経由せずに口が自然に動いているとか。熱いものに触ると脳が知覚するよりも早く手が反射で動きますが、同じことが口でも起こっている。ひたすら口に出して言うのが会話学習の基本だと思います。

——ついつい書くことばかりに目が行ってしまいます……。

「書く」ことに関して言うと、例えば英会話でコミュニケーションをとることが目的なら、つづりに必要以上にこだわる必要はないと思います。ロンドンに住んでいた頃、近くの教会の掲示板に「家庭教師をやります。プロフェッショナルなティーチングをします」って書いてあるのですが、プロフェッショナル(professional)のsが1つ足りない。プロフェッショナルなのに。私たちが漢字を忘れるのと同じです。忘れたら調べればいい。

日本の製造業には学びがいっぱい

——先生はいろいろな人とお話しするのがお好きだそうですね。そこから得た学びにはどんなものがあるのでしょうか。

人と話すのが好きなのは、前回、何でもどうやってつくればいいのか考えてみるという話をしましたが、一番効率的に答えを聞き出せるからです。書かれたモノを見て質問が浮かんでも本は答えてくれませんから。

前回の板ガラスについても、つい先日、インタビューで呼ばれて行ったら、ガラスの専門家がいたことがありまして。インタビューもそこそこに、ガラスの話ばっかりしていました。同じように、自動車のエンジンのピストンについて不思議に思っていたこともありました。あの高速で上下するピストンが生み出す高温・高圧に耐えるシリンダーってどうなっているのだろう、と思っていたら、ファンの方でエンジンのシリンダーを設計している人に出会って。一緒に飲みに行って何時間もシリンダーの話を聞かせてもらいました。幸せでしたね。日本はプロだらけですよ。また、知識だけでなく、作り手の知的な佇まいとか。直接お話を伺わなくては得られないようなことも多いのです。

——英語の先生なのに振れ幅がすごいです(笑)。

特に製造業の方のお話が大好きです。私は英語を教えて暮らしている、まぁプロと言えばプロなのですが、やっていることの深さは、製造業のプロの足下にも及んでいません。英語学習はこの状態、かたや日本の製造業は世界をリードしてきましたから。そんな優秀な先輩から学ばない手はないと思っています。

製造業の一線で戦っている専門家の話を聞けば、技術的な話ばかりでなく、考え方の角度そのものが英語教育業界にないものばかりです。参考になりますよ。

——製造業には「カンバン方式」など、いろんなノウハウがつまっていそうですね。

そうですね。製造業の考え方を英語教育に取り入れることはできないか、よく考えることがあります。製造業には生産管理部門がありますが、あれは効率的に製品をつくるために、不良品を少なくして、歩留まりをよくすることを目指しています。「完成品」を「英語が話せる人間」に置き換えれば、歩留まりをよくするための作業フローは参考になるのではないかと。どの段階でエラーを感知して、どういった手順でラインに復帰させるかなど、参考にできることはあるのではないかと思うのです。

——英語と生産管理がつながるとは夢にも思いませんでした。

現段階で、「英文法」は比較的少数の文を音読・暗唱する作業に落とし込むことができます。2020年度の「ラジオ英会話」でやった「会話の台本」——これはテレビでは「レシピ」と呼び方を変えていますが——も、さらに細かく状況と発言の連関をつけていけば会話学習も(重要な部分は)有限の暗記作業に置き換えることができます。作業の総量が定義できれば、あとはどうラインを流し部品を組み付けるのか——生産技術がカイゼンの主役になります。

人は楽しくないと続けられない

——それでは、例えばそもそもモチベーションが続かない人が英語の学習を続けていくには、どんな方法があるでしょうか?

モチベーションは、学習の「深さ」が関わります。いくらやってもサッパリできるようにならなければ、意欲は下がります。逆にできるようになれば、楽しく続けられるのです。ただ、語学は初期の暗記量が多く、そうした深度に到達するまでに飽きてしまう人が多いのは、十分承知しています。

私が番組内で冗談を言ったり笑ったりしているのは、私がおしゃべりだということもありますが、語学の一番苦しい最初期を楽しく乗り切っていただきたいからです。そこさえ乗り越えれば、あとは続きます。語学は楽しいですからね、本当に。

——多くの人に英語の楽しさ・深さにたどり着いてもらうまで、冗談を言いつづけなければならないですね(笑)。先生はこれから挑戦してみたいことはありますか?

定年してのんびりしたいです(笑)。

私の周りの同年代の方々は、定年だったり退職していたりで悠々自適な生活を送っています。なぜ私だけラジオとテレビに出て、テキストを毎月2冊書いているのか。NHKスタジオに行く道のりは大概下を向いて歩いています(笑)。

ただ問題は、辞めてもこれといった趣味がないことです。例によって魚をさばいたり、そば打ちセミナーに行ってみたりしましたが、自分で食べるだけなら何でもいいですよね。なかなか長い期間かけて続けるものがありません。

ということで、見つかるまでは「ラジオ英会話」と「大西泰斗の英会話☆定番レシピ」、頑張りたいと思います(笑)。

——今回は本当にありがとうございました!

【編集後記】さまざまなたとえ話を使って、「学び」についてお話してくださった大西先生。「ラジオ英会話」の講義のように、一つ一つのお話が腹に落ちる、充実の時間でした。「思考を鍛える」こと。「深さにたどり着く」こと。深くつながっている二つの秘訣を胸に、目の前のものに向き合っていくことが、充実した「学び」の時間を過ごすコツなのだと教えられました。

大西泰斗|NHKラジオ「ラジオ英会話」、NHK Eテレ「大西泰斗の英会話☆定番レシピ」講師。東洋学園大教授。『ハートで感じる英文法』『英会話 話を組み立てるパワーフレーズ 講義編』(ともにNHK出版)、『一億人の英文法』(東進ブックス)、『総合英語FACTBOOK これからの英文法』(桐原書店)、『それわ英語ぢゃないだらふ』(幻冬舎)など著書多数。

◆初出:NHK出版 学びの秘訣(2021年10月14日)

STAFF

Photo : Hal Kuzuya

Text & Edit:Wataru Kobayashi (AISA),

Shinsuke Sato (NHK Publishing)